第1回:よこはまカーボンニュートラル事業創発ワークショップ

- alicehashiguchi3

- 2023年12月23日

- 読了時間: 3分

更新日:2024年1月17日

「横浜市の課題を知り、生活者視点で考える」を実施しました。

横浜市では2050年までに脱炭素化「Zero Carbon Yokohama」を目指しています。その実現のためには横浜市内全体のCO2排出量の約3割を占める家庭部門において脱炭素ライフスタイルの実践を進めるとともに、脱炭素化の取組みで市内経済の循環や持続可能な発展を推進することが必要となっています。

それらの目標に向けて昨年度は「脱炭素ライフスタイルダイアログ」を実施し、さまざまな視点から脱炭素に関する取組みを学び、脱炭素ライフスタイルを目指すために大切にしたいポイントや方向性を共有しました。そして今年度は「よこはまカーボンニュートラル事業創発ワークショップ」と称して、対話と共創を軸とした連続セッションを行いました。脱炭素ライフスタイル実現のための事業アイデア創発を行うとともに、企業や市民の協働、地域や業界の垣根を超えた共創を進める一歩にもなりました。その様子を各回レポートします。

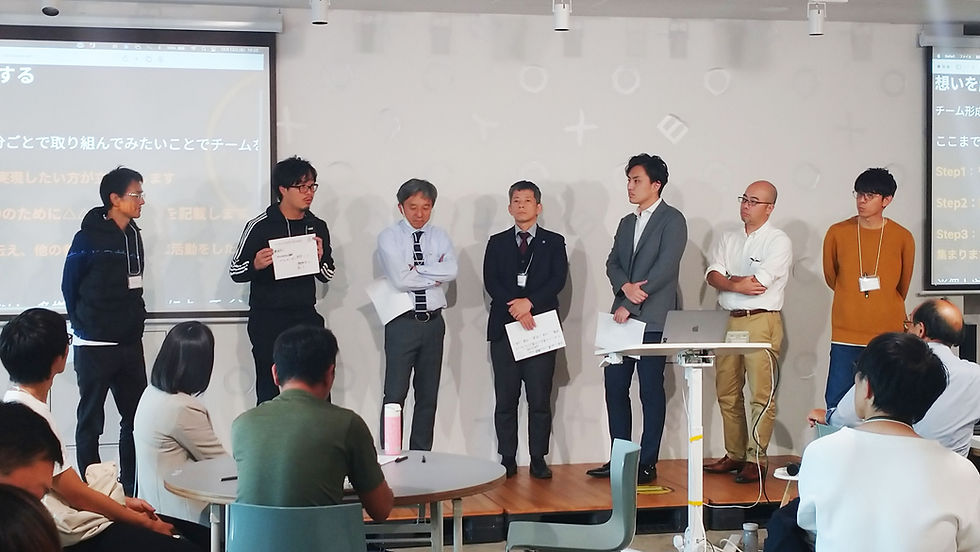

まだ暑さの残る10月初旬、第1回ワークショップがあいおいニッセイ同和損保横浜ビルの会議室にて行われました。ワークショップには35名のお申込みがあり、みなとみらいの企業で働く方から地元企業にお勤めの方、地域のNPO団体スタッフやさらに市内の大学生まで、多様な方々が集まりました。

冒頭に主催である横浜市から挨拶および事業に関する説明があったのち、今回のファシリテーションを務めていただいたフューチャーセッションズの有福英幸さんより、全体進行について説明いただきました。

第1回のセッションテーマは「横浜市内の課題を知り、カーボンニュートラルを実現するためのライフスタイルについて“生活者視点”で考える」です。連続セッションのゴールとして事業創発を目的としていますが、ワークショップに参加される誰もが市民であり消費者であり生活者でもあります。事業を考えるための基礎として、個々が生活者視点で出来る取組みについて考えることからスタートしました。

まず生活者として考えるためのインプットの時間です。地域環境戦略研究機構(以降、IGES)のプログラムディレクター渡部厚志さんより脱炭素に向けたライフスタイルについてレクチャーをいただきました。一般的に地球温暖化や気候変動などに関する情報量にはかなり個人差があります。今回は一般公募のため、このような社会問題に対して関心がある方々も多かったと思われますが、具体的に取るべきライフスタイルについて、イメージが持っていない方々もいらしたはずです。渡部さんからは、「2030年横浜1.5℃ライフスタイルのビジョン」や全体像、CO2排出に関わる「移動」「食」「エネルギー」に関する課題と事例、個人の行動変容に関する課題と方向性についてお話しいただきました。1.5℃ライフスタイルを実現するための具体的な行動とそのCO2削減量が記載された「オプション・カタログ」も各自に配られ、よりカーボンニュートラルのために起こすべき行動が生活に即してイメージできたのではないでしょうか。レクチャーは大変わかりやすい内容で、参加者の皆さんも熱心に聴いていました。

渡部さんからのレクチャーを受け、次は対話の時間です。グループのメンバーが入れ替わりながら重層的に対話ができるワールドカフェ形式で行われました。3ラウンド実施され、それぞれ「①生活者として感じるカーボンニュートラルを実現する行動の障壁は?」「②それらの障壁を解決するアイデアは?」「③自分事として取り組んでみたいアイデアは?」という題目で各20分ほど対話が行われました。お互いに初対面にもかかわらず、活発な話が行われ、最後には自然と拍手が起きました。最後に「自分事として取り組んでみたいアイデア」について各自紙に書き出し、グループ内で発表して初日は終了となりました。

コメント